本記事では上記のような疑問を解消していきます。

本記事でわかること

・行政書士の判例学習におすすめの判例集

・行政書士における判例の勉強法

・判例集以外におすすめの教材について

判例問題は基本問題が多いですが、しっかり理解していないとケアレスミスを連発しやすいです。

あいまいな知識だといろんな判例が頭の中でごっちゃになってミスにつながりやすくなります。特に憲法だと似たような判例が多いため、間違いやすいのではないでしょうか。

また、記述問題で判例が題材とされる年度もあるので、重要な判例はしっかり身につけておきたいところです。

本記事では判例問題の勉強に困っている人向けにおすすめ本や勉強法を解説していきます。

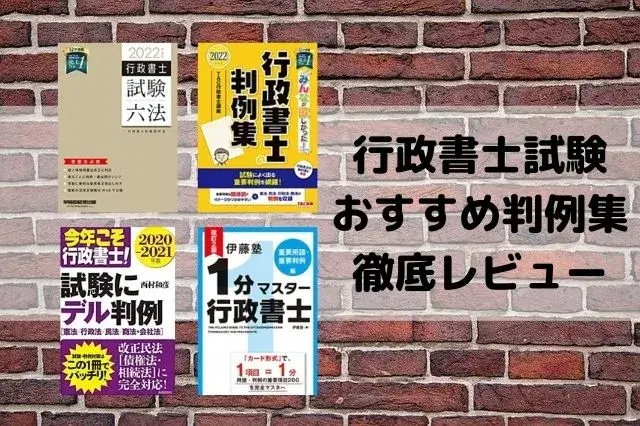

【行政書士試験向け】おすすめ判例集

行政書士試験対策としておすすめの判例集は以下の通りです。

行政書士試験向けのおすすめの判例集

・TAC「みんなが欲しかった! 行政書士の判例集」

・伊藤塾「1分マスター行政書士 重要用語・重要判例編」

・自由国民社「今年こそ行政書士! 試験にデル判例」

・Wセミナー「行政書士 試験六法」

それぞれ特徴や強みが異なりますので判例集を使う目的を考慮して選びましょう。

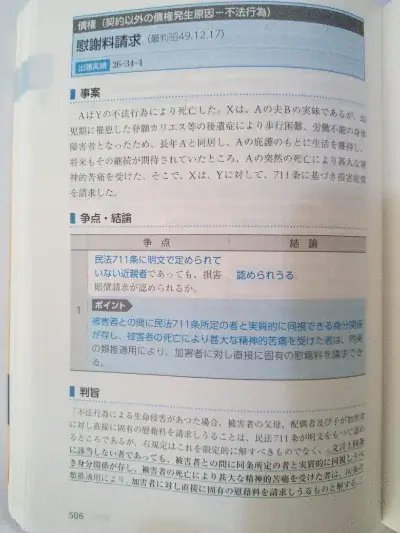

TAC「みんなが欲しかった! 行政書士の判例集」

「みんなが欲しかった! 行政書士の判例集」は大手予備校で有名なTACが出している判例集です。

現状、行政書士試験向けの判例集に特化した本としては上記だけであり、判例集を探しているなら「みんなが欲しかった! 行政書士の判例集」が有力な選択肢となります。

事例・判旨・結論がそれぞれ明確にかつ簡潔にわかりやすく記載。

事例がどういう経緯で裁判となったのとか、裁判官がどんな理由で判決を下したかとか、などそれぞれ十分な情報量で詳しく解説されてます。

初心者は判例を1つ1つ丁寧に読み込めば頻出判例に関して理解を深めることができるでしょう。

関連判例としてややマイナーな判例も合わせて掲載しているので、それらも知識として増やしていけば判例問題については万全の準備ができると思います。

判例の学習に悩んでいる方には是非一度に手にとってみてほしい一冊です。

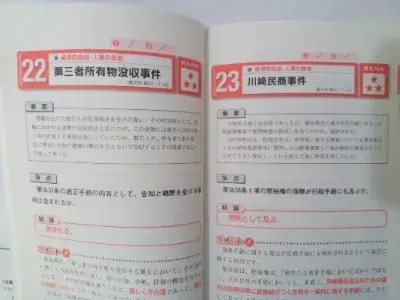

伊藤塾「1分マスター行政書士 重要用語・重要判例編」

「1分マスター行政書士 重要用語・重要判例編」は、法律系資格予備校で有名な伊藤塾が出している本で、重要判例とともに重要用語をまとめています。

頻出論点の200項目をカード形式で暗記するというコンセプトで、それぞれの項目は1分程度の短時間で学習できます。

判例は事案・争点・結論で整理されてててわかりやすいですが、「みんなが欲しかった! 行政書士の判例集」ほどには詳しい解説ではありません。

そのため、判例を1から学ぶというよりは、ある程度学習が進んだ後に知識を整理する用の1冊と言えます。

ただ、毎年出版されているわけではなく、2021年7月に出版されたのが最新版という点は注意してください。

自由国民社「今年こそ行政書士! 試験にデル判例」

「今年こそ行政書士! 試験にデル判例」は、行政書士試験対策で重要な判例を厳選して掲載している判例集です。

1,000件以上掲載しているため、網羅性にも優れてます。

1つ1つの判例を、事例ごとに論点・判旨のQ&A式で整理しているため、初学者でもわかりやすいです。テキストと共に利用すれば理解が一層進むでしょう。

Kindle版もありますからスマホやタブレットでの学習にも最適。

ただ、2022年度版が出版されてない?というのがデメリットです。

Wセミナー「行政書士 試験六法」

行政書士向け六法である「行政書士 試験六法」も条文別に関連判例などをまとめており、知識の整理に使いやすくなってます。

条文を軸に判例学習をしたいという人には最適ですし、辞書的な使い方もできるでしょう。私も苦手な判例や条文を集中的に学習する時などに使いました。

ただ、分厚く、情報量が多すぎるので、全てを暗記しようとすると無理が生じると思います。

行政書士向け六法はあくまで学習補助的な使い方をおすすめします。

【番外編】まとめ本・整理本

判例を短時間で総復習したい時などにおすすめなのがまとめ本・整理本です。

まとめ本・整理本は表などでまとめているので知識の整理がしやすく、要点がコンパクトに記載されているので、効率的な学習ができます。

ただし、学習初期に使っても理解は進まず、基礎は固まらないので注意が必要です。

ある程度学習が進んで、基礎が固まった上で、直前期の総復習などに使うようにしましょう。

行政書士試験における判例問題について

この章では、まず行政書士試験における判例問題がどのようなものか解説していきます。

法律の初学者や法律系の資格を受けたことない人は一度目をとおしてもらえれば判例問題について理解が進むはずです。

行政書士試験における判例問題の傾向

民法や行政法では毎年出題例のない判例が出たり、多肢選択問題では判例を中心に出題されていますから、試験合格にするにあたって判例知識はかかせないものとなっています。

また、試験の前年に判例となったものが出題されたりと、比較的最近の判例も出題されたりしています。 特に憲法の判例問題ではその傾向が強いですね。

同じ判例に関する問題が出題されることも多いですが、結論は同じでもその判旨や理由が微妙に違っていたり、まったく別の事例のことだったりと形を変えて出題されることがあります。つまり、判例について正確な知識を問うているわけです。

そのため、過去問勉強でも丸暗記で対応できない場合があるので注意しましょう。

独学者の判例勉強が難しい理由

独学の場合には、判例における事例から判旨、結論までに至る経緯を学ぶ機会がない可能性があり、判例に対する理解が不十分のままとなってしまって、本試験レベルの問題に対応できないことがあります。

例えば、通常の市販されている基本書だと、判例は数行以下で要約されていることが多く、どうしてその結論となったのか理解できなかったり、そもそもどういう事例だったのか把握しづらかったりするのです。

かといって、判例ごとに一々インターネットでwikiなどを使って調べるのは量が多すぎて大変面倒ですし時間がかかってしまいますよね。

あと判例って結構読めば読むほど面白いもんなんですよ。実際wikiで判例調べてるとひでえ事件があったもんだな~とか試験勉強そっちのけで読みふけってしまって、そこでも余計な時間をとられてしまいます。

難しい判例を理解しようとする自分に酔ってなんか賢くなった感じに陥ったりするともう泥沼ですね笑司法試験受験生ではないので行政書士試験に特化して試験範囲を意識して勉強すべきです。間違っても百選とか読んでは駄目です。

【科目別】行政書士における判例の勉強法

本章では、科目別に行政書士における判例の勉強法を説明していきます。

憲法の判例の勉強法

行政書士の憲法は毎年5問だけの出題ではありますが、そのうち判例問題の占める割合は非常に高いです。

憲法の判例といっても、その数は限られているので、毎年過去出題実績のある判例ばかりが出題されています。しかし、まったく同じ問題の内容ではなく、微妙で気づきにくいひっかけのある問題が多いです。

例えば、結論の部分は同じであっても、その結論にいたる判旨や理由部分に間違いがあったり、またはそもそもまったく別の事例のことだったりと、問題文をよく読まないと間違えてしまう問題がよく出題されています。

そのため、憲法の判例を勉強するにあたっては、結論部分だけを学ぶのではなく、判旨や理由をしっかり理解することが大事です。また、どんな事例であるかじっかり読み込んだほうがよいでしょう。

過去問や模試などで憲法の問題を復習する時は、結論だけを覚えず、「この判例はどういう事例だったかな」、「判旨、理由はどういうものだったかな」といったように、明確にイメージしながら解いていけば、本試験でもケアレスミスなく対応できるでしょう。

テキストや過去問集、あるいは判例集には、判旨、理由、結論にそれぞれ線をひいたり、マーキングしたり、あるいは隠したりして、自分の知識が正確か日々チェックするようにしましょう。

民法の判例の勉強法

行政書士 民法の判例は記述式でその知識が問われることがあるので注意が必要ですね。

記述で点数を取るためには、判例における重要キーワードを覚えておくことです。キーワードさえ解答にもりこめば部分点はもぎとれます。

普段からキーワードを意識して勉強しましょう。具体的には、キーワードに下線やマーカー引いておくなどして、記憶の定着をはかっておくとよいです。

行政書士の判例問題に対応できなかったら

行政書士を独学で勉強しているが判例問題がどうしても対応できないという場合は行政書士講座の受講を検討することをおすすめします。

判例問題は憲法だけでなく、民法・行政法でもよく出題され、落とすと比重の大きい記述でも判例への深い理解と知識が求められることもあります。

独学だとどうしても理解が追い付かないことがあり、丸暗記となってしまうと、本試験レベルの問題で間違えてしまうことが少なくないです。

行政書士の合格をより確実なものとするには判例の学習は避けて通れません。

独学に限界を感じたら行政書士講座の受講をしたほうが近道です。

-

-

安い行政書士通信講座おすすめランキング!徹底比較しました!【2023年3月最新】

続きを見る

まとめ

ここまで行政書士の判例学習の方法、判例問題の傾向、直前講座等について見てきましたがいかがでしたでしょうか。

判例はただ漫然と暗記しているだけでは、本試験で対応できる力はつきませんし、直前期に焦って学習しても、いきなり実力が付くような簡単なものではありません。

学習初期から判例の勉強法、学習教材の選定、直前期の実力チェックと総まとめ、などぬかりのない学習計画を立てて、本試験に臨むようにしましょう。